随着移动互联网不断成熟及4G时代的来临,智能可穿戴设备的应用成为智能终端的下一个热点。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。

据国外媒体报道,来自加州大学圣地亚哥分校的研究人员于周二表示,其研究小组已开发出一种经过概念验证且更加安全有效的蓝牙无线技术。此种技术可利用人体自然磁场来传送数据,未来将可被应用于穿戴式设备超低功耗无线通信领域。

虽然蓝牙是短距离无线通信技术的首选标准,但这种技术也并非是没有缺点。譬如,通过蓝牙进行数据传输的两个设备通常情况下必须要保持彼此间“畅通无阻”,如果有类似人体的物体从中阻隔,就会出现所谓的“路径损耗”现象,从而导致设备需要加大功率以维持通信稳定。

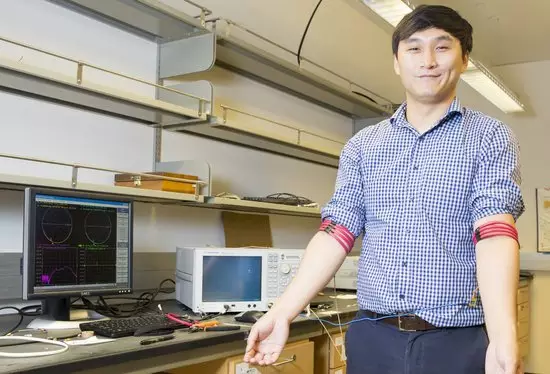

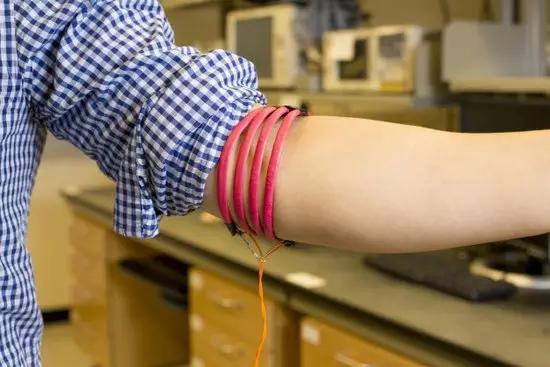

加州大学圣地亚哥分校的研究成果从技术上避免了上述问题。该校研究人员利用绝缘保护线圈在人体上创造磁场,并成功在两个设备间实现数据传导。这种技术的原理与核磁共振以及无线医学植入体类似,但前者对能耗的要求则低得多。

除此以外,相比传统蓝牙技术,通过人体磁场进行传导所造成的“路径损耗”则更能减少千万倍。如果未来广泛应用在穿戴式设备中,将能极大改善设备的续航表现。

“穿戴设备,如智能手表等,目前所面临的一个问题就是运行时间短,因为它们只能使用极小尺寸的电池。而有了人体磁场通信系统后,我们就可以期待设备能耗的大幅减少以及充电次数的大幅减少。”加州大学圣地亚哥分校博士学生及项目领导者Jiwoong Park表示。

此外,通过人体传输数据也有助于提高安全性。蓝牙信号通常是向全方位散发的,理论上30英尺范围内的任何人都可以捕获该信号,并截取其内容。而如果我们改用人体来传导,窃听者在没有直接的身体接触下,是没有可能截取到传输数据的。

人们对网络的依赖日益增强,可穿戴设备强化了这种依赖性,当到处印刻着健康指数、行为习惯、生活偏好和工作履历痕迹的时候,个人隐私泄露的危险大大增加。可以获得的个人数据量越多,其中的隐私信息量就越大。只要拥有了足够多的数据,我们甚至可能发现有关于一个人的一切。

我们知道,互联网将每时每刻都释放出海量数据,无论是围绕企业销售,还是个人的消费习惯,身份特征等等,都变成了以各种形式存储的数据。大量数据背后隐藏着大量的经济与政治利益,尤其是通过数据整合、分析与挖掘,其所表现出的数据整合与控制力量已经远超以往。

可穿戴设备辐射对人的健康真的不会受到影响吗?复旦大学信息科学与工程学院电子工程系教授胡波介绍说,智能手环是通过传感器把脉搏压力、温度等身体信息转化为电信号,然后通过电磁波发射给手机等数据终端。因为发射距离短,所以信号强度比手机接收和发射的一般信号要弱,辐射相对也就更弱。